如果说中华文明是一幅流动的画卷,那么“水韵”,便是那条在画卷下隐隐闪光的一条脉络。在江苏,水不仅是地理的骨架,更是文化的灵魂。长江奔涌、运河蜿蜒、淮河环流、东海拍岸——它们共同构成了江苏的生命体系,也孕育出沿水而生的智慧与艺术。今天,和《探宝说创团》一起沿着“水的记忆”,去探寻江河湖海孕育的江苏文明。

江豚形陶壶

良渚先民的“水之信物”

在南京博物院,有一件通体圆润、造型灵动的良渚文化·江豚形陶壶,出土于江苏吴江梅堰遗址。它长32.4厘米,高11.7厘米,形制完全模仿江豚的姿态——壶腹圆润,尾部微翘,壶口就设在尾巴上。三只扁足稳稳托起壶身,让它既生动又实用。

这只陶壶不只是器物,更像良渚先民留给“水”的一封情书。那时的人们以水为邻、与水共生,而这只江豚形的壶,正是他们向自然致敬的写照。

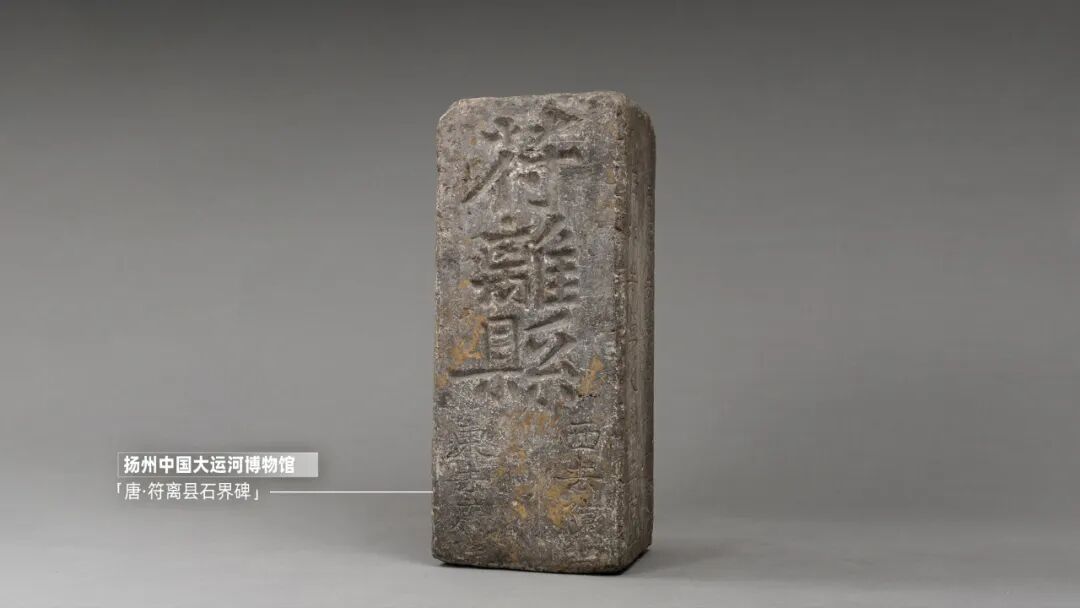

符离县石界碑

大运河的“边界坐标”

在扬州中国大运河博物馆中,陈列着一方唐代的符离县石界碑。这件石刻文物发现于安徽宿州境内,四面刻有铭文,正背面内容一致,两侧各异。它原立于隋唐大运河沿线,是当时“划界立标”的重要凭证。

想象千年前的场景:船只往来、商旅频繁,石碑伫立在岸边,告诉路人“此地界于符离县”。如今它静立于展厅,像大运河的守望者,默默见证着那段以水为脉的繁盛史。

苏州府铭官斛

漕运体系的“量尺标准”

在扬州中国大运河博物馆,我们能看到一件来自清代的苏州府铭官斛。这件覆斗形量器,口小底大,八角包铁、底部加箍,坚实稳重。斛身上刻满楷书铭文:“奉院司道仰府较同”“官斛”“苏州府尤万顺行”“仁字伍号”。

这是漕粮运输体系中用于称量的标准件。在浩浩荡荡的运河漕运中,它决定了一船船粮食的计量,也维系着帝国的经济秩序。一只“斛”,承载的,是清代水运的精密与信任。

吴王僚剑

长江孕育的青铜锋芒

无锡博物院收藏的春秋·吴王僚剑,通体青铜,长41厘米,锋利依旧。剑身上刻有12字铭文:“攻敔王者彶自乍(作)元用剑”,专家考证“者彶”即吴王僚。

这柄剑的材料取自远方的铜矿,其流通则依赖长江水道。可以说,它是长江贸易的产物,也是吴国水上力量的象征。当剑锋映照江面,那份金属的寒光中,藏着春秋吴地的荣光与胆气。

青铜龙首鼎

淮河的“水灵之器”

走进淮安市博物馆,一件出土于淮阴高庄战国墓的青铜龙首鼎格外引人注目。它的龙首昂扬、双角上举、双目圆睁,腹部圆润如水波,下承兽蹄足。

远看,仿佛一只赶赴祭典的小兽;近看,满饰蟠龙纹、变形蟠虺纹、云雷纹与蝉尾纹,彰显淮河流域高超的青铜铸造工艺。龙者,水之神。鼎者,礼之器。这件龙首鼎正是淮河先民对水的敬畏与崇拜的体现,也是他们用青铜讲述的信仰。

切块盘铁

海上盐火的炼金术

在盐城市博物馆,有一块重达600公斤的宋元时期的切块盘铁,它曾是“煮海为盐”的关键工具。

盐民将卤水注入盘面,燃火煮卤,待卤水干涸、投入皂角,盐花便在铁盘上结晶成片。一块盘铁,每昼夜可煎盐五盘,日产量高达2000斤。

那是人与海的古老对话——他们把海水变成财富,把盐花炼成生活。江苏的盐业传奇,就从这片滚烫的铁盘开始。

长沙窑青釉褐绿点彩云荷纹双耳罐

一件罐的“航海日记”

馆藏于扬州博物馆的长沙窑青釉褐绿点彩云荷纹双耳罐,高29.8厘米,胎为米黄色,釉色青黄相间,云纹与莲花交织成流动的水意。

它出自湖南长沙窑,经长江北上抵扬州,是“海上丝绸之路”上典型的“南瓷北输”器。每一道釉彩,都记录着唐代商船的帆影与波光。

青铜凤纹尊

江畔的“鸟之礼器”

镇江博物馆的镇馆之宝——西周·青铜凤纹尊,通高34厘米,腹径34.1厘米。

尊身饰以相向的长尾凤鸟纹与云雷纹,线条灵动,纹饰间还隐约可见蛙与龟的造型。

这些图案都源于江边常见的水鸟与水生动物,反映出水乡环境对青铜艺术的影响。当你站在它面前,仿佛能听见三千年前的江潮声,伴着凤鸣,缓缓流入时光的深处。

从良渚文化中的江豚元素到扬州的界碑,从盐铁的炊烟到长江畔的凤鸣,江苏的文明,正是沿着水的轨迹一路生长。水给予了土地温润与丰饶,也赋予了器物灵性与诗意。

在江苏,水从不是背景——它是文化的骨骼,是艺术的源头,是千年不息的生命之流。《探宝说创团》即将播出,节目将通过精彩的文物竞演,带领观众去聆听文物低语的“水的记忆”,去感受江河湖海间的生生不息。

红腾网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。